漢字の書き順、どこまで教えるべき? その意外な効果と意味

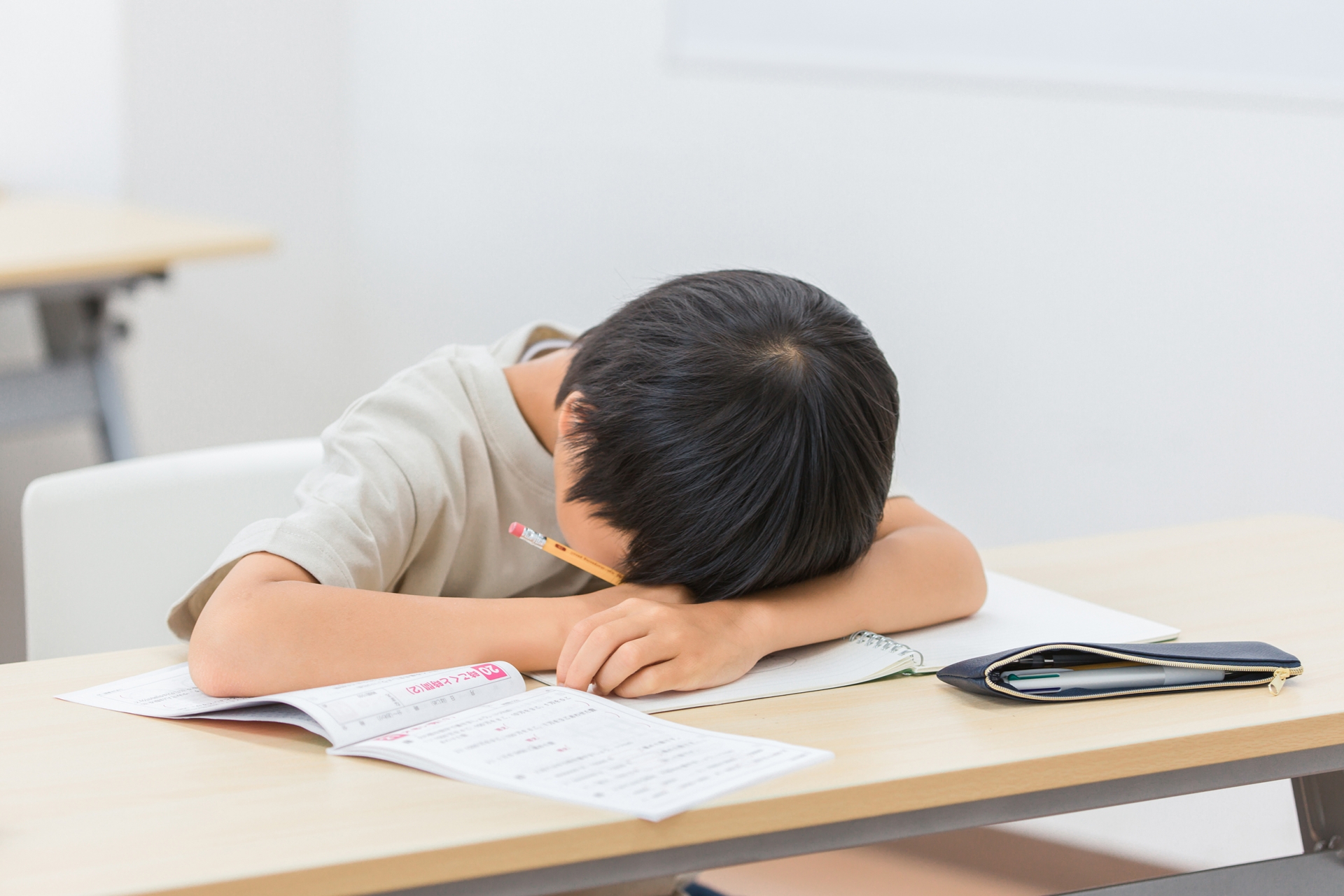

お子さんに漢字の書き取りを教えていて、「あれ、この漢字の書き順どうだったっけ?」と迷ったことはありませんか?

また、「書き順なんて気にしなくても書ければいいのでは?」と感じたことがある方も多いかもしれません。

実際、書き順は大人になるとあまり意識しなくなりがちです。だからこそ、お子さんにどこまで厳しく指導すべきか、悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。

書き順の本当の目的とは?

書き順は、昭和33年に文部省が発行した教員向けの指導書『筆順指導の手引き』の中で「一定の筆順によって指導することが望ましい」「教師の板書は、つねに定められた筆順によって書くようにしたい」とされたのがきっかけです。

つまり、この書き順……実は“絶対に守らなければならないルール”ではありません。

そもそも書き順は、草書・楷書・行書と、当時あった様々な字体にそれぞれ異なる筆順があるなかで、子どもたちが迷わず「速く、正しく、きれいに」漢字を学べるようにと考え出された“学習効率のための工夫”でした。つまり、覚えやすくするための「裏技」だったのです。

それが時代とともに「書き順=絶対守るべきもの」と受け取られるようになっていった、というのが正確なところです。

書き順がバラバラだと、漢字も間違いやすくなる?

とはいえ、国語指導の現場にいると、書き順を軽視できない理由がもうひとつ見えてきます。

それは、「書き順を毎回変えてしまう生徒ほど、漢字のミスが多い」ということです。

たとえば、「偏と旁がある漢字」で、本来は偏から書くものを、毎回気分で順番を変えていたり、旁の下から書き始めたり、偏を飛ばしてしまったり…。

こうなると、書き終わった漢字が形として安定せず、記憶として定着しにくくなってしまうのです。

書き順どおりに書くことは、単なる「マナー」や「正解」ではなく、

実は“正しく覚えるための近道”であり、“ミスを減らす仕組み”でもあるのです。

結論:書き順は、覚えやすくなるための「記憶の補助線」

書き順は、漢字を早く・正確に・きれいに覚えるための“記憶の補助線”のような存在です。

ルールというより、味方として活用した方がよいもの。

「なんとなく書けてるけど、ミスが減らない…」

「書いて覚えているのに、テストで思い出せない…」

そんなお子さんは、まず書き順から見直してみてください。

ちょっとしたことですが、漢字の覚えやすさや定着度がぐっと変わってきますよ。